やってきこと

たかすリビングラボに至るまでの活動とたかすリビングラボでの活動を時系列にまとめました。

高須地区と研究者の出会い

2016年(平成28年)

北九州市立大学安藤研究室は、高須地区で自治会の協力のもと“居場所” と “健康状態” の関係調査を実施しました。

このときの関係構築が、たかすリビングラボのきっかけとなります。

この調査は、「地方郊外における後期高齢者の居場所と要介護リスクの関連分析」として論文にまとめられました。(活動の記録に収録しています。)

リビングラボネットワークへの参加

2017年(平成29年)

東京大学高齢社会共創センター(現:未来社会共創センター)が主催するリビングラボネットワークへ参加、産官学民が共創する形で、まちづくりを行う活動「リビングラボ」についてノウハウを学んできました。

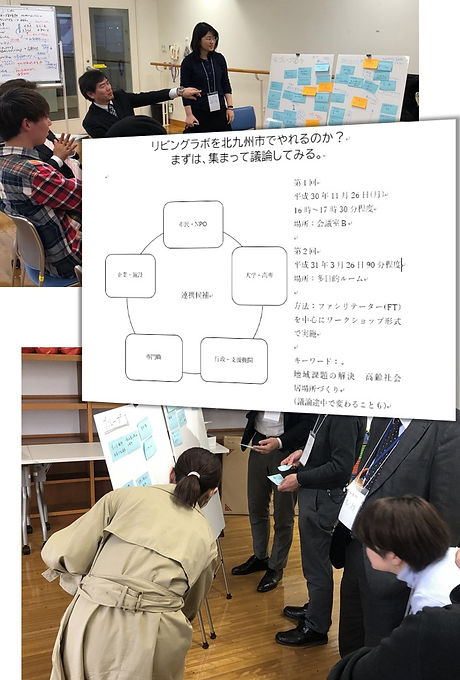

プレ・ラボの開催

2018年(平成30年)

北九州はリビングラボの活動を実践できる土壌があるか?

「プレ・ラボ 高齢社会の課題解決連携勉強会」と題して様々な職種の人たちを集い、リビングラボの可能性を探りました。

この活動は、ワークショップを2回実施し、その後の検討会で、実際ある地域課題を題材としてリビングラボ活動を行っていくことを決定しました。

たかすリビングラボが間もなく誕生します。

この活動は「プレ・ラボ 高齢社会の課題解決連携勉強会報告書」として記録しました。(活動の記録に収録しています。)

たかすリビングラボの始動

2019年(令和元年)

高須社会福祉協議会が実施している認知症捜索模擬訓練の継続という地域課題に対し、北九州市立大学と行政および民間企業等と取り組みを行いました。

(たかすリビングラボの誕生)

この活動は、北九州市学術・研究振興事業調査研究助成事業「リビングラボを活用した高齢化に関する地域課題解決に向けた試行的実践活動」(北九州市立大学 坂本毅啓准教授)の一環として行われました。

緊急電話調査の実施と検証

2020年(令和2年)

第1回緊急事態宣言が発令されたゴールデンウイーク中に高須地区の住民に対し電話調査を行い、コロナ禍での高齢者の気持ちを明らかにして高須社協の地域活動への助言を行いました。

この調査と助言は、国内でも最速の活動でした。

「捜索模擬訓練」模擬演習

2020年(令和2年)

認知症行方不明者を捜索する訓練の机上演習が高須地区で実施されました。

コアメンバーである坂本先生、中村さんも参加し、講演や助言を行いました。